電気自動車用の充電器を設置するには?

そのため、利便性や資産価値向上を目的にEV・PHVの充電器を設置するマンションが増えています。

1.充電器設置方法の決定

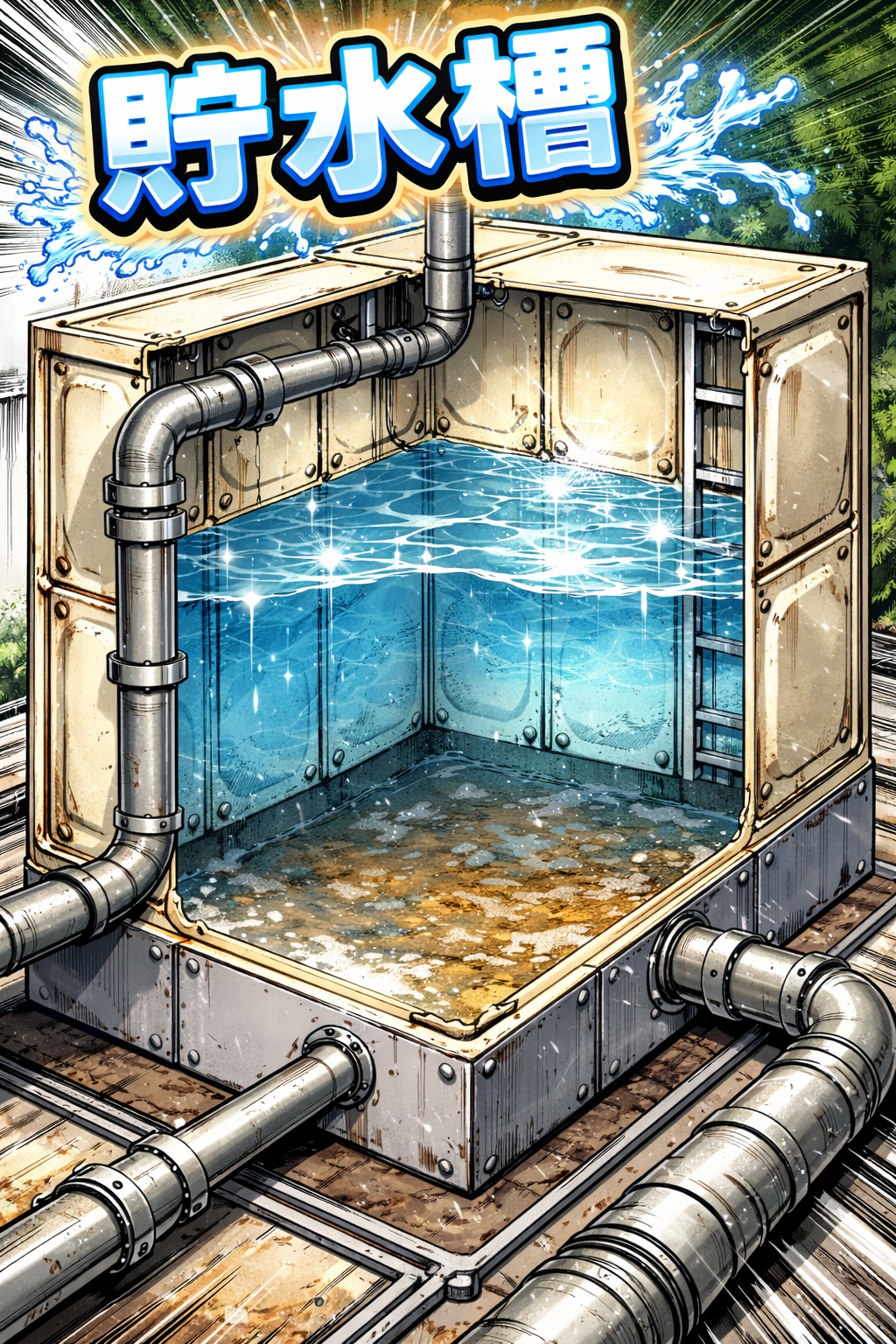

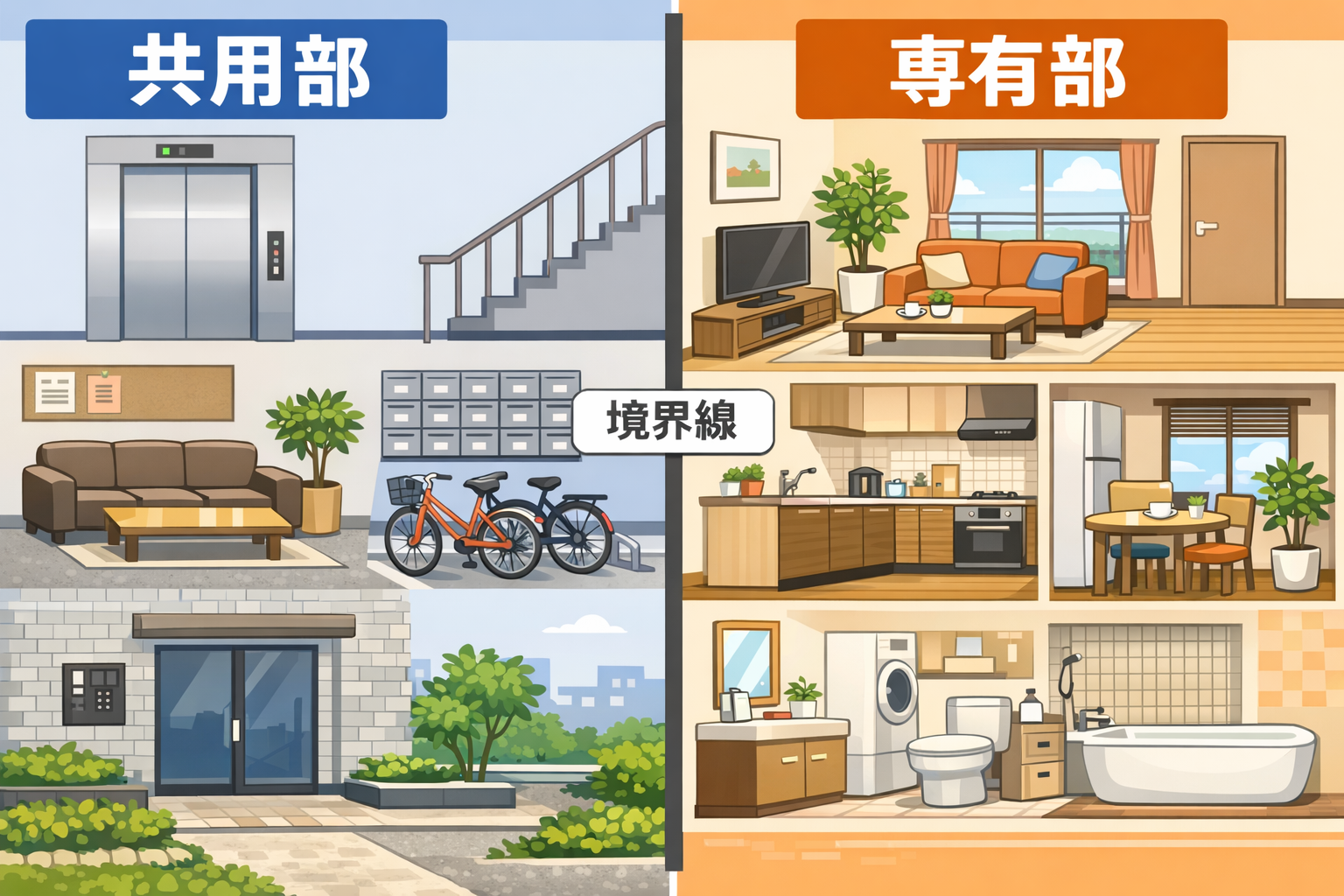

マンションのEV充電器の設置方法は、個別の駐車スペースに専用の充電器を設置する「専有型」と、共用の駐車スペースに充電器を設置してそれをシェアして利用する「シェア型」の2種類に分類されますが、現状ではEV所有者数が少ないことや、設置や運用コストが比較的低いことから「シェア型」が主流となっています。また、充電器の種類は「充電器タイプ」が「シェア型」で利用される傾向にあります。

2.多人数で使うためのシステム導入の必要性

集合住宅にEV充電器を設置した場合、「誰が、いつ、どのくらい利用したのか」を把握し、料金徴収を行う場合が多いため、使用状況を把握できるシステムの導入とそのシステムと連動できるEV充電器を利用する必要があります3.設置に係る費用

マンションに充電器を設置する際に係る費用は、充電器自体に係る費用と設置工事費の合計額となります。費用の目安はメーカーや製品ごとに異なりますが、次世代自動車振興センターの資料によると、「コンセントタイプ」で1基1万円程度、「充電器タイプ」なら1基30万円程度が標準的な価格として紹介されています。

一方で、設置工事費の目安は、「標準的な規模での工事を行った場合」の参考例として、1基あたり50万円~150万円程度とされています。

4.補助金の申請

マンションへの充電器設置に対しては、国や自治体が補助金として経費の一部を助成しています。国の補助金を利用すれば、充電設備費の最大50%、工事費の最大100%が補助されます(各上限あり)。

つまり、国の補助金を最大限に利用できた場合は、充電設備の半額のみで設置することができます。(補助金の対象機器であり新品が条件)

さらに自治体の補助金が併用できる場合もあります。

例えば、東京都の補助金は国の補助金と併用することができますので、両方を併用できれば、設備購入費、設置工事費共に全額が補助されることとなります(各上限あり)。

5.設置後のランニングコスト

ランニングコストは「固定費」と「変動費」に分けることができます。「固定費」は電気の基本料金と充電器のシステム費などで、充電器の種類や数、設置や運営方法により変わります。

「変動費」は電気の使用量料金などで、利用するEVの台数や利用頻度によります。

このランニングコストをEVユーザーの利用料金に転嫁するパターンや管理組合が一部負担するパターンがありますが、アプリを利用した充電課金・料金徴収システムを利用すれば、設置方法の形式を問わず、電気代等の利用者負担も可能になります。

6.充電器を設置する一般的な流れ

①設置計画を立て費用の見積を用意する・管理組合を通じ住民全体の合意形成の為の提案資料を作成する。

・マンションアドバイザー及び充電サービス事業者に相談するのが望ましい。

②マンション全体で設置の意思決定をする

・経済的負担の軽減や資産価値の向上など、EVを所有していない人が損をせず、メリットを感じられるよう提案し、総会にて承認を得る。

③補助金の申請を行う

・補助金を利用するためには、工事開始前に申請を通過させる必要があります。時期によっては申請が通るまでに2ヶ月以上かかる場合もあるので要注意です。

④設置工事を行う

・補助金の申請が通った時点から設置工事を始めることができます。また、工事が完了し、EV充電器の運営が始まった後も、国や自治体へ実態報告する必要があります。